Султан Насымбаев хотел быть футболистом и поехал покорять профессиональный спорт в США. Но его американская места стала совсем другой – сейчас он работает инвестиционным банкиром в компании JP Morgan. В интервью главному редактору Ulysmedia.kz Самал Ибраевой он рассказал, как пережил крах спортивной мечты, как оказался в мире «волков с Уолл-стрит», и почему патриотизм для него - это вклад, а не география.

Как получилось, что 25-летний казах работает инвестиционным банкиром в JP Morgan?

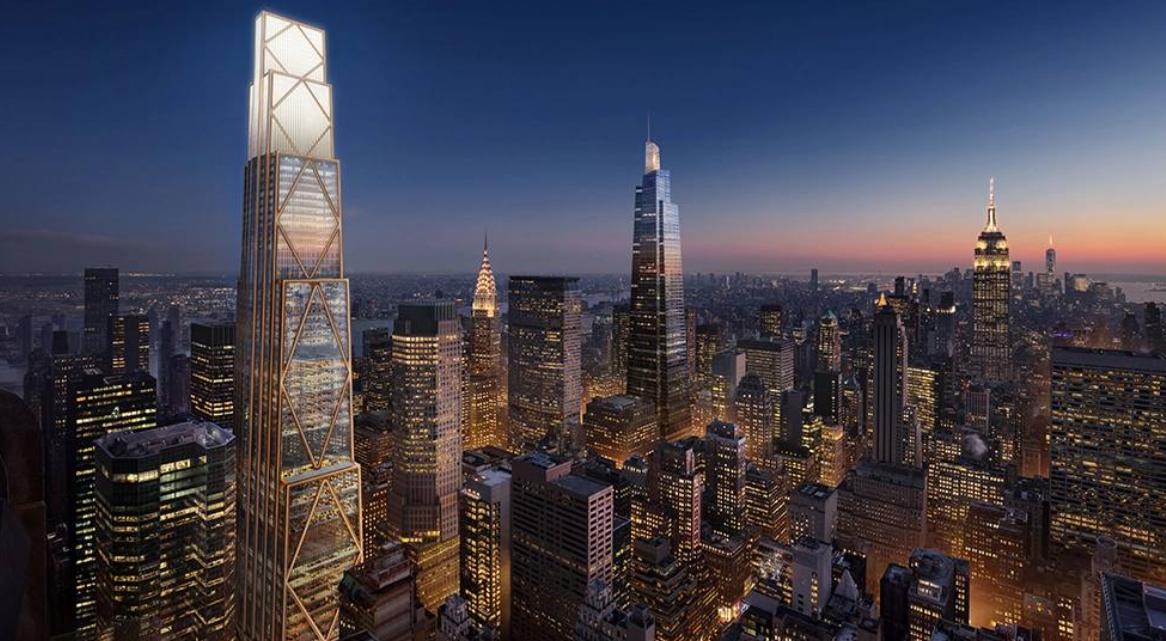

- В Америке я уже почти восемь лет. В Нью-Йорке живу три года. Первоначально я приехал с совсем другой целью - хотел стать футболистом, играть профессионально в США, а затем и в Европе.

Я попал в академию NYCFC, где когда-то играли Фрэнк Лэмпард и Давид Вилья. Прошёл отбор, нас возили на турниры, и там меня заметили тренеры университета в Пенсильвании. Я поступил туда, и буквально перед началом учёбы получил тяжёлую травму. Врач сказал, что играть я никогда не смогу, но я пытался вернуться, но после каждой тренировки травма повторялась. Тогда я понял: всё, моя футбольная карьера закончилась.

Это же был конец мечты?

- Да, в тот момент было очень больно. Конечно, плакал, не скрою. Но однажды понял: передо мной два пути. Первый - жалеть себя и винить судьбу. Второй - использовать всё, чему меня научил футбол: трудолюбие, дисциплину, умение бороться. Я решил, что если вложу те же усилия в другую сферу, то смогу добиться успеха.

То есть вы решили полностью сменить сферу?

- Да. Когда я поступал в университет, у меня не было плана учиться ради карьеры - я ехал играть в футбол. Но после травмы остался с пустотой. И вдруг на кампусе я увидел инвестиционный клуб. Они говорили, что помогают студентам попасть на Уолл-стрит. Для меня это тогда было что-то из фильмов с Леонардо Ди Каприо - недосягаемое. Когда я говорил об этом знакомым, все отговаривали: «Ты в Пенсильвании, а не в Лиге плюща. Ты международный студент, без связей, без финансового бэкграунда — на Уолл-стрит тебе не попасть». И именно это меня задело. Я решил доказать, что смогу.

Насколько сложно попасть на Уолл-стрит?

- Очень сложно. Мне сказали в первую же неделю: «Эта индустрия не для скромных людей». Здесь нельзя сидеть и ждать, пока тебя заметят. Нужно самому звонить, писать, договариваться о встречах. Я на автобусе ехал из Пенсильвании пять часов в Нью-Йорк только чтобы выпить кофе с каким-то аналитиком. Каждый день отправлял по 10–15 писем сотрудникам банков. В лучшем случае отвечали два-три человека.

Но я никогда не писал: «Возьмите меня на работу». Я просил всего пять минут их времени, чтобы узнать их опыт, их путь. Люди видят, когда ты искренне интересуешься, и тогда сами хотят помочь. Так рос мой круг общения, и в итоге в одной из групп Citibank меня знали все. Меня пригласили туда ещё первокурсником и почти сразу предложили работу.

И что за работу вам тогда предложили?

- Это была стажировка в CitiBank, в отделе Sales and Trading. Я изначально хотел быть трейдером. Казалось, что мои навыки общения и коммуникации помогут именно там.

Вы проходили официальное собеседование?

- Нет, просто пригласили в офис в Нью-Йорке, сказали: «Приезжай, поговорим». С 9 утра до 5 вечера я сидел без перерыва, каждые полчаса разговаривал с разными членами команды. И в конце дня они сказали: «Ты всем понравился. Мы хотим тебя взять. В сентябре откроется официальная заявка - подавайся и всё будет хорошо». По сути, мне уже намекнули, что работа будет. Но я не тот человек, кто будет три месяца сидеть и ждать. Всё это время я продолжал активно писать, звонить, встречаться с людьми, ездить в Нью-Йорк.

Вы сказали, что с людьми из JP Morgan вы не общались?

- Да, забавно, но так и было. Я разговаривал со многими в индустрии, но не с JP Morgan. На их сайте чёрным по белому написано: они не берут международных студентов и не берут второкурсников. А я был именно второкурсником, да ещё и казахом из Penn State, откуда в JP Morgan почти никого не берут. Но я всё равно подался, подумал: что самое худшее может произойти? Максимум — откажут.

А почему банки в принципе не берут иностранных студентов?

- Потому что это дорого и рискованно. Нужно спонсировать рабочую визу. Это большие деньги, особенно если премиум-процесс. Плюс есть лотерея, и не факт, что студент её выиграет. Поэтому многие компании предпочитают брать только американцев и в основном из престижных университетов.

Но вы всё равно решили рискнуть?

- Да. И получилось так, что именно JP Morgan неожиданно пригласил меня на финальный раунд - так называемый Superday. Это когда тебя за счёт компании привозят в Нью-Йорк, селят, кормят и устраивают интервью. Даже если тебя потом не возьмут, все расходы они оплачивают.

И как это выглядело?

- Это был огромный зал, сто кандидатов и сто работников JP Morgan. Каждому - по 30 минут на интервью. Зазвонил колокольчик — разговор начался, снова сигнал — закончили. И вот: первое интервью, звоночек прозвенел, все начали разговаривать, а передо мной… никого. Сотрудник опоздал на десять минут. Любой другой на моём месте, наверное, начал бы переживать, винить судьбу. А я спокойно сидел, был уверен: «Я всё равно пройду». Когда интервьюер наконец пришёл, мы весь разговор провели вообще не про финансы - говорили про мою жизнь, Казахстан, футбол.

То есть никаких жёстких вопросов вам не задали?

- На первом и втором – ни одного: мы болтали про Шымбулак и катание на лыжах, потому что собеседник увлекался спортом. На третьем - про футбол, его сын хотел стать футболистом, и он у меня спрашивал советы. В итоге я прошёл все три интервью, ни разу не столкнувшись с классическими вопросами вроде «расскажите про баланс».

Получается, всё решила уверенность в себе?

- Да. Я понял: интервью - это не экзамен. Это диалог. Если ты сам не возьмёшь инициативу и не расскажешь про себя, никто не узнает, кто ты. Поэтому я говорил о своём бэкграунде, о Казахстане, о футболе - и этим показал, что я не только знаю финансы, но и умею общаться, строить доверие.

У вас ведь, наверное, был хороший английский, раз всё это удалось?

- На самом деле нет. У меня не было идеального английского. И это, кстати, отдельная история. Я до переезда в Америку учился в колледже МАП в Алматы. Это самый обычный колледж. Я не хочу говорить о нём плохо - он многое мне дал. Я там играл в КВН, нашёл много друзей. Но в плане английского и бизнеса он мне почти ничего не дал. Я отучился два курса очно и третий закончил заочно, уже находясь в Америке. И вот почему мой адвайзер сказал, что я не смогу найти работу: у меня даже английского толком не было. Базовый уровень, как у большинства выпускников казахстанских школ.

Поэтому для моего адвайзера было очевидно: максимум, на что я могу рассчитывать - неоплачиваемая стажировка к концу четвёртого курса. А я каким-то образом получил оплачиваемую работу на Уолл-стрит, в JP Morgan, уже после второго курса.

Повезло. Какая была первая зарплата?

- На втором курсе, во время практики, ставка была 75 тысяч долларов в год - пересчитанная пропорционально на 10 недель. То есть платили еженедельно, как будто у тебя оклад 75 тысяч. Это было летом 2020 года. Я находился в Алматы и работал удалённо. Это был первый год, когда начали активно пользоваться Zoom и виртуальными десктопами. Никто тогда не понимал, как можно юридически работать из Казахстана на Америку.

Из-за этого я не платил налоги в США - и это очень помогло. Как вы знаете, в Америке налоги могут доходить до 50%. Половину заработка ты даже не видишь - их списывают ещё до того, как деньги поступают на твой счёт.

Как бы то ни было – ваша карьера началась именно в JP Morgan? А в чём заключалась работа?

- Да. Но сначала поясню: что такое инвестиционный банк? Мои родственники до сих пор думают, что я выдаю кредиты. На самом деле инвестиционный банк - это не про кредиты и карты. Это про помощь крупным корпорациям, которым проще прийти к нам, чем держать огромный штат внутри.

То есть вашими клиентами были гиганты?

- Да. В JP Morgan мы работаем только с крупнейшими компаниями. Минимальный размер клиента - от 300–500 млн долларов. Я был в секторе медиа и телекоммуникаций. Это Netflix, Disney, AT&T, T-Mobile и другие. Сектор медиа огромный: спорт, музыка, кино, Голливуд, стриминг. Работая со спортивными клубами, я общался с владельцами, видел, как они оценивают игроков и строят бизнес.

Вы уже понимаете, какие тренды формируются в этой сфере?

- Главный тренд - консолидация. Если раньше игроков было много, сейчас гиганты скупают всех. Посмотрите на Netflix: сначала они раздавали кассеты, потом перешли на онлайн-стриминг, теперь покупают права на спортивные лиги. Недавно начали показывать NFL, бокс. Почему? Потому что база подписчиков у Netflix уже максимальная. Расти можно только за счёт увеличения дохода с каждого клиента: больше фильмов, больше спорта, больше эксклюзива.

А как искусственный интеллект влияет на отрасль?

- ИИ оказывает огромное влияние. LLM и чат-боты вроде GPT требуют гигантских мощностей. Им нужны дата-центры - места, где хранятся и обрабатываются данные. Сейчас это один из самых быстрорастущих секторов телекоммуникаций. Дата-центры расширяются кратно, потому что спрос на мощности для AI колоссальный.

Работать в JP Morgan – это круто?

- У этой работы есть и обратная сторона. К сожалению, 99% инвестбанкиров работают не больше двух лет. Это уже стереотип и правда жизни. Два года - и всё.

Почему? Потому что инвестиционный банк даёт такой старт карьеры, какой не даст никакая другая индустрия. После этого можно пойти куда угодно - и уже само резюме будет доказательством того, что ты умеешь пахать как в армии, не считаясь с личным временем.

Но реальность в том, что мы работаем в режиме 24/7. Крупные клиенты вроде Netflix не будут ждать. Им нужно «вчера». Директора обещают сроки, которые физически невыполнимы. А страдают аналитики и ассоциаты, потому что именно они тянут на себе сделки. У меня доходило до восьми проектов одновременно.

И сколько часов в неделю вы работали? Сколько вообще можно выдержать?

- У всех инвестбанкиров есть привычка рассказывать, как всё сложно и невозможно. Наверное, это способ себя успокоить и объяснить, что твоя ценность в том числе в умении выдерживать такие нагрузки. И это правда. Обычно люди работают по 100–120 часов в неделю. Иногда «всего» 80. Понятно, что не все выдерживают: многие сгорают, впадают в депрессию. К сожалению, в индустрии бывали случаи смертей от перенагрузки, остановки сердца.

Но важно понимать обратную сторону медали. Бывают недели, когда мы действительно работаем по 100 часов, и у меня были дни, когда я приезжал домой только принять душ, переодеться - и снова в офис. Но бывают и более «лёгкие» периоды - 60 часов в неделю. Просто об этом редко говорят.

Многие казахстанские ребята, когда ко мне обращаются, боятся заходить в эту индустрию. Я понимаю их, но важно осознавать: это не постоянные 120 часов каждую неделю, каждый год. У этой работы есть и плюсы, и минусы. Надо трезво оценивать картину.

На какой позиции вы сейчас, после трёх лет работы?

- Я инвестбанкир на позиции associate - это руководитель проекта в сделке. Если смотреть на иерархию, это середина: сверху директора, которые определяют структуру и общаются с топ-менеджментом, снизу аналитики, которые строят модели, делают презентации. Я нахожусь между ними.

То есть у вас есть подчинённые?

- Формально нет. Но на каждой сделке я курирую от одного до трёх аналитиков: ставлю задачи, проверяю их работу. Если сравнивать простым языком, то я как прораб на стройке. Есть архитектор -директор, есть рабочие - аналитики. Моя задача - довести проект от плана до результата. Когда к нам приходят за привлечением капитала или покупкой доли в компании, моя задача - организовать процесс так, чтобы всё было выполнено вовремя и в соответствии с планом.

Сколько сделок вы уже провели?

- Много. Одна из последних, которую мы закрыли пару месяцев назад, - на 4,2 миллиарда долларов. Это, кстати, не самая крупная сделка для нас, скорее средняя. Но она была очень сложной: компания практически шла к банкротству, и нам пришлось полностью перестраивать её структуру, выводить на новый уровень. У нас получилось.

А сколько в год вы сейчас зарабатываете?

- Это всегда индивидуально. У всех по-разному. Конкретно у меня в этом году - около 400 тысяч долларов.

У нас в Казахстане таких зарплат нет…

- К сожалению, это так. Именно поэтому я сейчас в США. Здесь есть возможности, которых в Казахстане пока нет: работа с сильнейшими командами, крупнейшие сделки, постоянное профессиональное развитие. В Казахстане такой конкурентной среды и, соответственно, таких заработков пока просто нет.

Но при этом вы же не теряете связи с Казахстаном? Нью-Йорк не «поглотил»?

- Нет. Для меня работа в США - это не про отъезд, а про рост, чтобы потом вернуться и быть сильнее и полезнее для страны. Я уже сейчас стараюсь строить мосты: общаюсь со студентами из Казахстана, помогаю им советами, иногда сопровождаю потенциальные сделки между нашими бизнесменами и американскими компаниями. Да, одна такая сделка недавно не состоялась, но я не останавливаюсь. Кроме того, я много рассказываю коллегам о Казахстане, о нашей истории, перспективах. Считаю, что уже сейчас выполняю роль проводника Казахстана хотя бы в своём банке. Для себя я определил: я в Америке ради трёх видов капитала - знаний, связей и дохода. Всё это в будущем должно работать на Казахстан.

А вообще Казахстан сейчас интересен американскому рынку?

- Безусловно. Я не претендую на экспертность глобальных экономистов, но вижу, что Казахстан становится гораздо заметнее. Такие компании, как Kaspi или Freedom, выходят на международные рынки. JP Morgan, кстати, помогал Kaspi выйти на IPO в Нью-Йорке.

Я много общался с людьми в Кремниевой долине - у всех на слуху Kaspi и Freedom. Это уже прорыв. Когда я учился в школе и университете, приходилось доказывать, что Казахстан — это не «про Бората». Сейчас же люди сами интересуются: и нашими компаниями, и Головкиным, и Шавкатом. Это очень приятно видеть.

То есть вы всё-таки видите своё будущее в Казахстане?

- Обязательно. Я уже обсуждал это с семьёй. Моя цель - накопить опыт и три капитала, о которых говорил. А дальше - возвращение в том или ином виде: проекты, инвестиции, работа с молодёжью.

А что для вас значит экспертность?

- Для меня это не громкие заявления. Настоящий эксперт не обязан сам себя так называть, за него говорят опыт и резюме. Я, например, себя экспертом пока не считаю. Для меня это - десятки и сотни сделок, широкий круг связей, понимание индустрии во всех её фазах - и падений, и взлётов. Когда я смогу приехать в Казахстан уже с таким багажом и привлечь лучшие практики, вот тогда, возможно, меня можно будет назвать экспертом.

Вы сказали, что у вас раньше не было соцсетей - вчера зарегистрировались. Как в наше время без TikTok или Instagram?

- Хороший вопрос. Сам не до конца понимаю, почему ещё в юности пришёл к такому выводу. В 17 лет я осознал: если хочу чего-то добиться, нужно посвятить этому 100% своего времени. Так было и в спорте, и при подготовке к Wall Street. Я понимал, что соцсети - это огромная потеря времени. А время - единственный невосполнимый ресурс. Я знал, что в сутках 24 часа, и решал сам: потрачу их на телефон или на развитие. Поэтому просто удалил все аккаунты - и восемь лет у меня не было соцсетей. Вчера, после разговора с друзьями, всё-таки зарегистрировался.

Все-таки почему этого не случилось раньше?

- Боялся, что люди воспримут меня как «инфоцыгана» или псевдоэксперта, который продаёт курсы. У нас это настоящая беда. А мне этого не хотелось. Поэтому стараюсь вести страницу максимально аккуратно, без намёка на выгоду.

Но вы ведь зарабатываете 400 тысяч долларов в год. Многие на этом бы не остановились.

- Да, и я часто вижу, как люди не могут остановиться - хоть в Казахстане, хоть в США. Как бы ни была высока зарплата, у многих остаётся эта ненасытность. На английском говорят burning greed - когда ты не можешь перестать гнаться за деньгами. Это часто приводит к депрессии. Для меня успех - это не деньги. Успех - это когда тебе звонят ребята из Казахстана и говорят: «Твой разговор два года назад изменил мою жизнь». Это когда ты вносишь вклад в общество и можешь спокойно стареть, зная, что сделал что-то полезное. Деньги, дом, зарплата - не показатель успеха. Поэтому я спокоен: зарабатываю - радуюсь, не зарабатываю - не тревожусь. А вот те, кто ставит деньги во главу, никогда не насытятся. Это как бежать в колесе - устанешь, сгоришь и всё равно не придёшь к покою.

Откуда в вас такая зрелость и философия? Это воспитание, книги, окружение?

- Конечно, это воспитание. Сам бы я до этого не дошёл. У меня очень мудрые родители и бабушки с дедушками. Дедушка, Балтабай Рахимжанов, написал книгу по истории Казахстана. Он родился в ауле, не знал русского, приехал в Алма-Ату учиться. Жил на вокзале, спал буквально стоя, но добился цели - его дети получили образование, знали языки, жили в городе.

Мои родители, в свою очередь, стремились, чтобы их дети вышли на международный уровень. Поэтому я не могу остановиться - должен продолжать то, что они начали.

Вы столько лет живете в США и не забыли казахский язык?

- Мы с супругой даже наняли репетитора, чтобы вернуть язык, говорить грамотно и красиво. Мы хотим, чтобы наши будущие дети обязательно говорили по-казахски. А чтобы они говорили, пример должны подать мы сами.

Расскажите о родителях. Ваш отец ведь был в первом потоке “Болашака”?

- Да, он попал в первый поток, когда программу только запускали, и лично Назарбаев отправлял ребят за рубеж. Среди его окружения он был единственным, кто приехал не из обеспеченной семьи. Отца у него не было, мама растила одна. Он прошёл все тесты сам и попал в Америку.

Мама - настоящий психолог - не из тех, кто читает нотации, а тот, кто умеет слушать и показать человеку его ситуацию без советов. Жена у меня, кстати, тоже учится на психолога. Мне повезло: я окружён умными людьми, и это даёт мне мотивацию и внутреннюю опору.

У вас плотный график, но вы говорите, что всегда находите время для семьи. Как это удаётся?

- Всё начинается с дисциплины. На работе у меня постоянные дедлайны, но я не верю, когда люди говорят: «У меня нет времени». Время есть у всех - вопрос, как им распоряжаться.

Я женат, хожу в спортзал каждое утро, ужинаю с супругой каждый вечер, выходные проводим вместе. Просто я выбираю: поспать меньше, но успеть больше. Умение управлять временем - важнейший навык, которому не учат ни в школе, ни в университете.

Как вы относитесь к кредитам и финансовой грамотности?

- В Казахстане действительно беда с кредитами, но в США ситуация не лучше. Здесь у каждого подростка есть кредитная карта, но разница в том, что их с детства учат ответственности: не выплатишь - испортишь кредитную историю. А у нас часто думают, что кредит - это бесплатные деньги. Поэтому так важно образование.

Я не даю финансовых советов, но у меня есть личное правило: если можешь купить вещь за наличные - бери в кредит, если нет - не бери. Люди гонятся за новыми айфонами, потому что им не хватает радости в жизни. Для многих покупка гаджета - единственный источник дофамина.

У моих коллег-директоров у всех старые телефоны, потому что им просто не нужно другое. А у нас это превращается в праздник - и это уже социальная проблема.

Вы ведь начинали как футболист. Почему совсем ушли из спорта?

- В Казахстане быть футболистом - престижно, но я всегда хотел попробовать себя за границей. Улетел один, без друзей и родителей, в 17 лет. После травмы понял, что спорт не вечен, и решил строить карьеру в другом направлении. У многих спортсменов нет “плана Б” - одна травма, и всё рушится. В США система другая: сначала университет, потом профессиональный спорт. Это даёт шанс получить образование и выбрать путь осознанно.

Ваш путь напоминает американскую мечту. Но ведь не у всех она сбывается.

- Конечно. И я не считаю, что успех возможен только в США. Мир стал глобальным: благодаря технологиям и соцсетям можно развиваться где угодно. Я всегда говорю: не обязательно уезжать из Казахстана, чтобы добиться успеха. Посмотрите на ребят из Astana Hub - отличные стартапы, умные айтишники. Главное научиться выходить из зоны комфорта. Для меня это был переезд в Америку, для кого-то - в Астану или Алматы. Если тебе страшно, значит, ты растёшь. Если каждый день одинаков, значит, что-то не так.

А были моменты, когда хотелось всё бросить и вернуться домой?

- Конечно. Особенно первые годы. Со временем понимаешь: скучаешь по еде, по культуре, по людям. И тогда начинаешь создавать свой маленький Казахстан дома.

У нас всегда есть чай, шоколад «Казахстан», мясо. Жена готовит все казахские блюда. Я понял, что дом - это не место, а состояние. Сейчас мой дом здесь, рядом с семьёй.

Как вы видите будущее Казахстана?

- Потенциал огромный. Растёт экономика, растёт качество специалистов. Всё больше ребят приезжает в США не просто работать, а учиться, открывать стартапы, входить в крупнейшие компании. Главное, чтобы они не теряли связь с родиной. Для меня патриотизм - не география, а вклад. Я стараюсь помогать молодым ребятам, студентам, делиться опытом. Недавно общался с 14-летним парнем из Казахстана, который выиграл грант и учится в Нью-Йорке. Такие истории вдохновляют.

Вы готовы помогать тем, кто вдруг посмотрит это интервью и решит осуществить американскую мечту?

- Конечно. Я всегда рад помочь советом или направлением. Не деньгами, а словом, опытом, поддержкой. Иногда это ценнее любого капитала.

Полную версию интервью смотрите на YouTube-канале Ulysmedia.